发病机制

发病机制

发病机制:胃平滑肌肉瘤大多位于胃近侧的1/2,即贲门、胃底区域,其次是胃体部,巨大的平滑肌肉瘤有时可累及全胃。

1.大体形态 肿瘤大小不一,可单发或多发,直径从数毫米至十余厘米,甚或超过20cm,一般直径在10cm左右,呈结节状或分叶状。较小的平滑肌肉瘤多位于胃壁内,外观与平滑肌瘤相似,可向胃腔内隆起呈广基无蒂,少数可呈蒂状,其表面的胃黏膜往往有溃疡形成,小的较表浅,直径约0.2cm,大的可达5cm以上。较大的肿瘤常向胃腔外突出,少数呈哑铃形,并可侵犯周围脏器和组织。一般认为,肿瘤呈结节状,向腔内或腔外生长,有囊性变或大而不规则的溃疡者,多为平滑肌肉瘤。切面呈淡褐色或黄白色,经甲醛乙醇(福尔马林)固定后呈淡褐红色,可见到编织状纤维束,并有坏死、出血及囊性变。

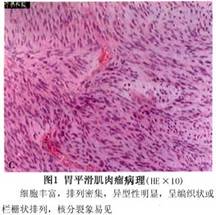

2.组织学特征 肿瘤细胞呈梭形,与正常的平滑肌有些相似,胞浆较丰富,细胞核位于中央,呈卵圆形或棒状,染色质粒粗,可见核仁。但肿瘤细胞数多而密集,明显异形性,核呈多形性,核巨大而浓染或大小形状不等,核仁粗大,可见多核巨细胞,核分裂象多见。瘤细胞呈束状及编织状排列。肿瘤间质较少,有玻璃样变及黏液变性(图1,2)。

平滑肌肉瘤与良性平滑肌瘤的区别,单是肿瘤的大小难于作为判断其良、恶性的指标。在组织学上主要根据细胞的异形性及核分裂数加以鉴别。通常将细胞密度大而无分裂象或甚少分裂象的肿瘤称为平滑肌瘤。相反,生长活跃,富于分裂象细胞的肿瘤称为平滑肌肉瘤。

Martin于1960年发现一种胃平滑肌肉瘤的亚型,并称为恶性平滑肌母细胞瘤(leiomyoblastoma)。1969年世界卫生组织建议将其改称为表皮样平滑肌肉瘤,其组织学特征是:细胞呈圆形或多角形,无平滑肌纤维,细胞质内有空泡形成,故核周围可见一透亮带。肿瘤细胞聚集成片状,而非束状或编织状排列。这两种平滑肌恶性肿瘤除组织学外,其大体形态、生物学行为,临床表现和预后等方面均极为相似。

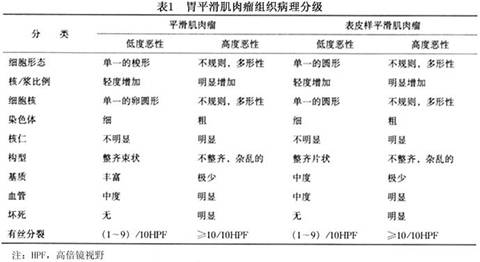

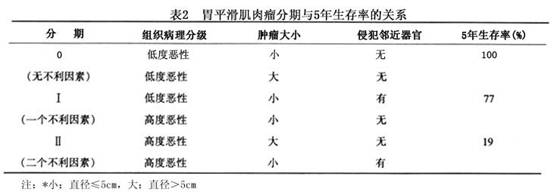

Shiu等根据

软组织肉瘤的形态学标准(表1)将平滑肌肉瘤和表皮样平滑肌肉瘤再分成高度恶性和低度恶性两种,此种病理分级能较准确地反映患者的预后。

平滑肌肉瘤的扩散方式以血行转移为主,转移多见于肝,其次为肺和脑。也可种植播散,淋巴转移较少见。

临床表现

临床表现

临床表现:胃平滑肌肉瘤的临床表现与肿瘤生长部位、类型、病期及有无并发症等有关。早期无特异性症状,典型者表现如下。

1.

腹痛 约50%以上的患者发生

腹痛,常先于出血和肿块。多为隐痛或腹部不适感,偶呈剧痛。

腹痛系由瘤体膨大、牵拉、压迫邻近组织所致。

2.

腹部肿块 半数左右出现

腹部肿块,小者如核桃、大者比成人头还大。多有粘连,较固定,触之常有囊性感,触痛不明显。

3.胃出血 胃平滑肌肉瘤发生出血者也较多见,常为间断性、持续性小量出血。以黑便为主,呕血者较少,极个别呈大出血甚至休克。出血的主要原因是肿瘤受压或供血不足使中央部位梗死、坏死,以及瘤体表面溃疡所致。可伴有贫血症状。

4.发热、消瘦等其他表现。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:胃平滑肌肉瘤的诊断主要依靠X线钡剂造影和胃镜或CT等检查。

1.X线检查

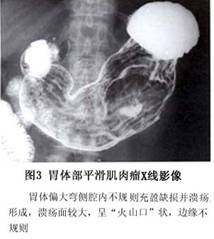

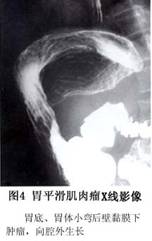

(1)钡剂造影:影像特点为:胃内有边缘整齐的圆形充盈缺损,有时在充盈缺损中间可出现典型的脐样溃疡龛影。如肿瘤为胃外型,则可见胃受压及移位现象,须注意观察胃黏膜有无拉平现象,有助于诊断(图3,4)。

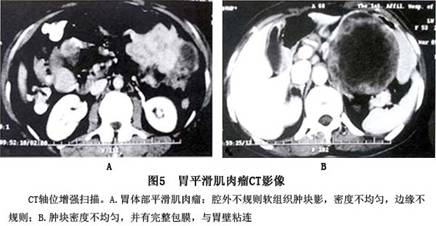

(2)CT检查:有助于确定病变的部位、范围以及邻近组织或脏器受侵犯的程度(图5)。

2.胃镜检查 可见黏膜下肿块的特征:肿瘤表面的黏膜呈半透明状,中央可出现脐样溃疡。如肿瘤较大,肿物周围的桥形皱襞不及良性平滑肌瘤明显,肿块边界不清楚,出现粗大皱襞甚至胃壁僵硬。胃镜活检时应尽可能向黏膜深部钳取,以获得较高的阳性诊断率。

3.超声内镜检查 借助显影剂能较清楚地显示胃黏膜五层结构,可明确黏膜下病灶、腔外压迫及肿瘤浸润的深度等,对壁间型和混合型有较大的诊断价值。并为临床医师选择治疗方案提供帮助。

4.B超检查 大多数平滑肌肉瘤其超声显示为内部高低不均匀的回声区,但最后确诊仍需病理组织学的检查。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防